(모교소식) 장민 교수(환경공학과) 연구팀, 세계 최고 효율 Ru 기반 광촉매 : 미세환경 제어를 통한 태양광 암모니아 합성 기술 개발

페이지 정보

작성자총동문회사무국 댓글 0건 조회 46회 작성일 25-09-04 11:25본문

장민 교수(환경공학과) 연구팀, 세계 최고 효율 Ru 기반 광촉매

: 미세환경 제어를 통한 태양광 암모니아 합성 기술 개발

- APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL AND ENERGY (IF: 22.1, JCR rank: 0.6%) 환경에너지 분야 1위 과학전문지 게재 -

모교 장민 교수(환경공학과) 연구팀의 종초은 연구교수(제1저자), 환경공학과 학부연구원 홍유경, 황건덕 박사, 장민 교수(교신저자, 환경공학과, PBRC 부소장), 플라즈마바이오센터(PBRC) 최은하 교수 그리고 이화여대 윤여민 교수와 함께 Ru 기반 광촉매에서 금속-담체의 강한 상호작용(SMSI)을 구현하여 암모니아 합성 성능을 획기적으로 향상시키는 새로운 전략을 개발했다. 본 성과는 세계적 권위 학술지 Applied Catalysis B: Environmental & Energy (IF 22.1, JCR 상위 0.6%)에 “Micro-environment regulation for strong metal-support interaction in RuO₂-doped barium cerate for boosting photocatalytic ammonia production”이라는 제목으로 게재되었다.

종초은 연구교수(제1저자), 환경공학과 학부연구원 홍유경(공동저자), 장민 교수(교신저자)

암모니아(NH₃)는 농업, 화학, 의료 산업에서 필수적인 전략 자원으로 꼽히며, 최근에는 태양광을 이용해 상온·상압에서 질소(N2)를 환원하는 광촉매적 질소 환원 반응(NRR) 기술이 차세대 암모니아 합성 방법으로 주목받고 있다. 그러나 질소 삼중결합(940 kJ·mol-1)의 높은 결합 에너지, 촉매 표면에서의 약한 질소 흡착, 그리고 느린 물 산화 반응 속도 때문에 고효율 구현은 여전히 큰 도전 과제로 남아 있다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 바륨 세륨산화물(BaCeO3, BC)에 루테늄 산화물(RuO2)을 도핑하여 Ru-O-Ce 전자 전달 채널을 형성하고 강한 금속-지지체 상호작용(SMSI)을 유도하였고, 그 결과 전자-정공 분리 효율이 크게 향상되며, 질소 분자의 흡착 및 활성화가 증진되었다. 최적 촉매인 BC-Ru0.5는 3.533 mmol·g-1·h-1의 암모니아 생산 속도와 5.464%의 광양자 효율(AQE)을 달성하여, 기존 BC 대비 5배 이상 향상된 성능을 보였다. 이는 현재까지 보고된 Ru 기반 촉매 중 세계 최고 수준의 성능이며, 5회 이상 반복 실험에서도 성능 저하가 없는 우수한 안정성이 입증되었다. 또한 XPS, XANES, FT-EXAFS 분석을 통해 Ru-O-Ce 결합 형성과 전자 밀도 재분포 현상이 확인되었으며, SERS 분석에서는 질소 분자가 Ba-O 결합 부위에 강하게 흡착되는 것이 관찰되었다. 반응 속도 결정 단계의 에너지 장벽은 3.068 eV에서 2.667 eV로 낮아져 NRR과 질소 산화환원 반응(NOR)이 동시에 촉진되었고, 반응 과정에서 ⦁OH 및 ⦁NO 라디칼의 생성이 증가하여 암모니아 합성 경로가 추가적으로 강화되었다. 즉, 본 연구는 단순한 촉매 성능 향상을 넘어, 촉매 미세환경을 정밀 제어하여 반응 경로 자체를 최적화할 수 있음을 세계 최초로 입증한 사례로서, 태양광 기반 지속 가능한 암모니아 합성을 위한 새로운 설계 원리를 제시한다.

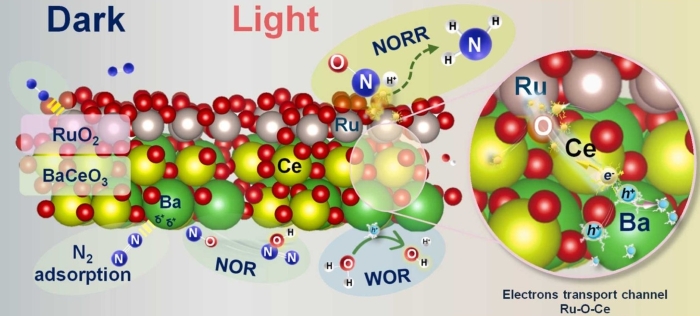

연구 이미지 1. Graphical Abstract: 바륨 세레이트(BaCeO₃, BC)에 루테늄 산화물(RuO₂)을 도핑함으로써 Ru–O–Ce 전자 전달 채널을 구축하고, 이를 통해 금속–담체 간 강한 상호작용(SMSI)을 구현.

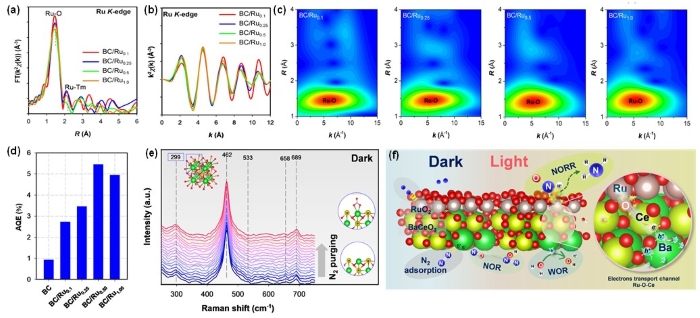

연구 이미지 2. FT-EXAFS fitting curves of prepared photocatalysts at the Ru–edge using RuO2 model (a~b). Wavelet transform (c) for the weighted Ru–edge EXAFS signal of prepared photocatalysts. AQE (d) for photocatalytic ammonium production using prepared photocatalysts. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) analysis (e) forBC/Ru0.5 in the N2/dark condition. Proposed mechanism of photocatalytic ammonia production using optimum photocatalyst.

장민 교수는 “루테늄 도핑 전략을 통해 촉매의 전자 구조를 제어함으로써, 지속가능한 암모니아 생산 기술의 새로운 전환점을 마련했다”며 “이번 연구는 농업, 화학, 에너지 산업 전반에 파급 효과를 미칠 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 한국연구재단의 지원지원사업 (2023-00240726, RS-2021-NR060112)으로 수행되었고, 연구결과는 과학전문지 Applied Catalysis B: Environmental and Energy (IF: 22.1) 2025년 온라인 판에 “Micro-environment regulation for strong metal–support interaction in RuO2-doped barium cerate for boosting photocatalytic ammonia production”의 제목으로 게재되었다.

Web link: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125870

출처: 광운대학교 최신연구성과 (kw.ac.kr)

- 이전글[광운 Hot Issue] 강혜진 교수(국어국문학과), 신간 『고전 서사의 환상계 형상화 원리』출간 25.09.05

- 다음글“제17회 광운대학교 총동문회장배 동문골프대회” 성황리에 마쳐 25.09.03

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.